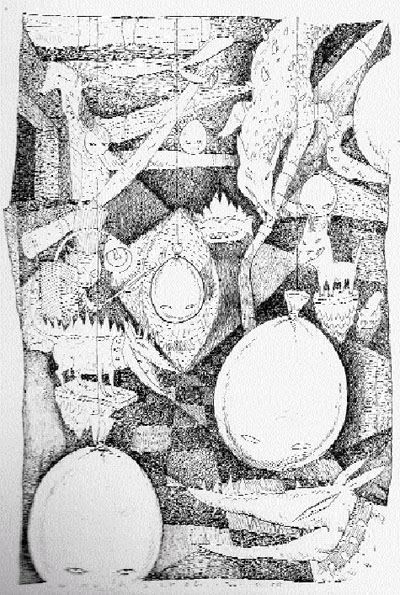

Bangunan Itu Menelan Ibu dan Bulanku

Cerpen Han Gagas

AKU begitu suka melihat bulan. Entah kenapa. Mungkin karena bulan adalah benda yang kali pertama kulihat. Dulu.

Setiap bayi ketika mampu melihat dunia selalu dijemur di bawah matahari. Memang aku mengalami itu tapi tak cuma begitu. Ayahku -yang merupakan satu-satunya orang tua-membawa mataku pada rembulan dan kecerahan malam dengan bintang-gemintang. Tentu saja dengan balutan kain berlipat-lipat yang membungkus tubuh.

Pertama -seperti kebetulan- Ayah memperlihatkan bulan yang bundar, bulat penuh, dengan sinar terang yang melingkari.

Itulah bulan yang sepenuhnya bola, ìBulan tengah purnama, bayiku.

Itulah bulan yang sepenuhnya bola, ìBulan tengah purnama, bayiku.

Ada cincin melingkari bulan itu dalam rentang sinar yang sama, berkas cahaya yang terangnya sama, yang disebut ayah sebagai halo. Selepas halo, semesta di luar cincin halo, warna gelap membentang tak terbatas dengan taburan bintang yang berjuta kerlip, beberapa buah lebih kentara terangnya, dipanggil oleh ayah: kejora.

Lalu ia akan mendendangkan sebuah lagu yang hingga kini masih terdengar indah di benakku.

Kupandang langit penuh bintang bertaburan/ Berkelap-kelip seumpama intan berlian/ Nampak sebuah lebih terang cahayanya/ Itulah bintangku bintang, kejora yang indah selalu//

Bulan tengah purnama dan bintang kejora, padanan yang paling kusenangi.

Esoknya, malam demi malam, perlahan-lahan bulan mengalami penyusutan. Memipih karena ditarik sekumpulan tenaga magis tak kasat mata. Perlahan namun pasti, sedikit demi sedikit, malam demi malam, tarikan magis itu makin kuat menarik lempengan satu sisi bulan makin ke dalam, makin ke dalam, hingga lapisan demi lapisan menjadi tak tampak. Bulan tanggal setengah bagian, mendung menggelayut dengan mesra.

Mendung serupa kapas-kapas putih itu tampak begitu lembut. Ada yang tebal, ada yang tipis, kadang membentuk pola tertentu seperti sapi, pohon, bunga terompet, kelinci, ayam, sebuah mata -mungkin mata Tuhan karena kata ayah Tuhan ada di langit- juga kadang tak berbentuk apa pun. Mereka berarak beriringan, kadang cepat kadang lamban, kata Ayah itu karena ditiup angin. Hampir selalu, bulan tanggal setengah bagian, digelayuti awan tipis bagai kapas.

Itulah bulan seperti irisan semangka yang selalu disuapi ayah padaku, “Bulan tengah separuh, anakku.”

Malam-malam berikutnya, makin tebal lapisan yang tanggal menghilang, makin banyak yang berlepasan, dan ditarik makin ke dalam, atau disedot ke dalam sumur yang memusar hingga bulan tampak menjadi sebilah sabit.

Malam-malam berikutnya, makin tebal lapisan yang tanggal menghilang, makin banyak yang berlepasan, dan ditarik makin ke dalam, atau disedot ke dalam sumur yang memusar hingga bulan tampak menjadi sebilah sabit.

“Itulah bulan sabit, anakku. Atau sebilah celurit, ah bukan, sesisir pisang anakku. Celurit atau sabit tak boleh ada dalam mulut kita.”

“Kenapa tak boleh, Ayah?”

“Kita bakal celaka, nanti kita bakal dikira komunis.”

“Komunis itu apa, Ayah?”

“Sesudah kau agak besar nanti Ayah akan cerita apa itu komunis.”

“Kenapa tak boleh, Ayah?”

“Kita bakal celaka, nanti kita bakal dikira komunis.”

“Komunis itu apa, Ayah?”

“Sesudah kau agak besar nanti Ayah akan cerita apa itu komunis.”

Kami bercakap sambil melihat bulan dari jendela kamar yang tirainya sengaja tak pernah ditutup ayah. Dari kamar ini pula mata kami bisa dengan mudah membandingkan jarak antara satu bintang dengan bintang lainnya. Dan, jauh-dekatnya bintang dari titik mata kami. Langit serupa kembang api yang bertempelan di atas sana, menjadi tiga dimensi yang bertaburan cahaya.

Aku tak tahu kenapa, kenapa Ayah begitu senang melihat bulan, apakah mungkin ada hubungannya dengan keputusannya menjual televisi yang selalu membuat hatinya kesal itu. Atau tak ada lagi panorama di dunia ini yang bisa mengalahkan keindahan bulan dan langit malamnya. Tapi aku rasa mungkin Ayah lebih suka memandangi bulan hingga begitu lama karena tak ada perempuan di rumah ini. Perempuan berbadan besar maksudku, karena aku sendiri perempuan tapi tubuhku masih serba kecil.

Dulu, sepanjang yang kuingat, ketika malam-malam awal menatap bulan, aku melihat wajah lain di samping muka Ayah. Wajah cantik berambut panjang dan memakai anting-anting. Sepertinya itu ibuku. Namun, esok malamnya wajah itu tiada lagi, apakah orang-orang itu telah membawanya pergi. Semenjak siang para tetangga berdatangan, dengan tergesa-gesa dan muka takut mereka mengusung keranda dari rumah kamar kami. Sejak itu hanya wajah Ayah yang menemani.

***

KINI dari jendela kamar yang selalu tirainya tak pernah ditutup oleh Ayah, bulan kami tak tampak lagi. Memang ada cahaya, namun berasal dari lampu persegi dalam apartemen. Bulan telah ditelan oleh kamar itu. Bintang-bintang habis pula dimakan kamar lain. Habis, habis sudah keindahan malam.

***

KINI dari jendela kamar yang selalu tirainya tak pernah ditutup oleh Ayah, bulan kami tak tampak lagi. Memang ada cahaya, namun berasal dari lampu persegi dalam apartemen. Bulan telah ditelan oleh kamar itu. Bintang-bintang habis pula dimakan kamar lain. Habis, habis sudah keindahan malam.

Sejak itu aku makin melihat Ayah begitu murung. Kamar ini telah mengisi hidup kami selama sepuluh tahun. Dan, sepertinya memang hanya kamar inilah harta kekayaan Ayah. Isinya cuma sebuah kasur, seperangkat komputer tua, alat pancing, senapan burung, dan sebuah lemari pakaian.

Tak ada kekayaan lain, dan kukira kami memang tak bisa pindah ke tempat lain agar bisa menatap bulan dari kamar rumah sendiri. Tak ada uang. Jika keinginan menatap bulan begitu tak tertahankan, Ayah segera akan mengajakku ke lapangan —sebenarnya bukan lapangan, hanya petak tanah kosong, sudah tiada lapangan di daerah sini— namun hal itu tak bisa kami lakukan berlama-lama.

“Kasihan tubuhmu, angin malam tak baik bagi kesehatan,” begitu ucap Ayah.

Memang, aku merasa tubuhku begitu dingin di lapangan, angin bertiup kencang karena tanah begitu lapang.

Lalu Ayah akan memelukku erat, menangkupkan jaketnya di tubuhku. Sepertinya bulan tengah tersenyum memandang kami yang tengah rela-rela kedinginan untuk menyapa keindahannya.

***

AYAH seharian hanya mengetik di depan komputer, memandikanku jika aku malas mandi sendiri, menyuapiku makan jika aku malas makan sendiri, mengantarku ke sekolah dengan jalan kaki, dan menjemputku dengan sepeda jengki kami. Oya, sepeda itu juga kekayaan ayah.

Memang, aku merasa tubuhku begitu dingin di lapangan, angin bertiup kencang karena tanah begitu lapang.

Lalu Ayah akan memelukku erat, menangkupkan jaketnya di tubuhku. Sepertinya bulan tengah tersenyum memandang kami yang tengah rela-rela kedinginan untuk menyapa keindahannya.

***

AYAH seharian hanya mengetik di depan komputer, memandikanku jika aku malas mandi sendiri, menyuapiku makan jika aku malas makan sendiri, mengantarku ke sekolah dengan jalan kaki, dan menjemputku dengan sepeda jengki kami. Oya, sepeda itu juga kekayaan ayah.

Pada hari Minggu selalu aku diboncengkan di kios koran dan saat-saat seperti itulah aku selalu melihat mata Ayah seperti tak biasa, seperti aku ketika gelisah karena hendak ujian sekolah.

Pukul tujuh tepat kios koran buka. Kaki Ayah mengayuh lebih cepat, tubuhnya juga sedikit lebih bergoyang, mungkin perasaan ayah sama dengan perasaanku ketika kedua pahaku kugoyang-goyangkan ketika menemukan soal yang sukar.

Kayuhan kaki Ayah makin cepat ketika kios koran itu mulai terlihat di sudut persimpangan jalan. Kios telah buka. Kaki mengayuh makin cepat, goyangan tubuh Ayah makin keras, pada saat seperti ini aku merasa bukan lagi nomer satu buatnya, tapi tak apa-apa tak lama kemudian ia bakal memelukku, dengan erat, menatap jantung mataku dengan lekat.

Dan, ketika sampai di kios itu, sepeda begitu saja distandarkan sekenanya. Dia menurunkanku dengan perasaan terburu-buru, lalu hanya bilang: “Pagi, Pak,î pada penjual, kemudian tangan mengambil koran. Langsung jari-jarinya mencari halaman bagian dalam. Tangan itu serasa punya mata sendiri sehingga secara otomatis tahu di halaman ke berapa posisi yang hendak dicari. Sekilas memandang bagian paling atas, lalu...

Dunia begitu menjadi indah! Dia tertawa, memelukku erat, mengangkat tubuhku tinggi-tinggi, mengguncang tubuhku, dan dari matanya memancar kebahagiaan yang tiada tara serupa ketika memandang bulan tengah bulat-bulatnya dari kamar kami dulu.

“Dimuat, Pak?!î teriak sang penjual.

Ayah hanya tertawa, lalu dua koran akan dibelinya sekaligus dan sering uang kembalian dengan sengaja ia relakan buat penjual.

Ayah hanya tertawa, lalu dua koran akan dibelinya sekaligus dan sering uang kembalian dengan sengaja ia relakan buat penjual.

Lalu hari itu menjadi pesta kesenangan buat kami. Ayah membelikanku manisan dan permen lalu mengayuhkan sepedanya menuju taman kota yang bakal memuaskan dahagaku bermain. Ada ayunan, plorotan seluncur, petak umpet, jungkat-jungkit, lubang sembunyi, dan istana pasir yang serbagratis.

Pada hari Minggu lain, kadang-kadang matanya jadi resah, dengan tangan tergesa mengambil koran berikutnya, membuka bagian dalam, memandang bagian atas, lalu uhhh...sedih lagi, mengambil koran berikutnya lagi, langsung membuka bagian dalam, dan matanya melihat bagian atas, lalu...

Ia teriak dengan sekeras-kerasnya, jantungnya yang sekian detik tadi berhenti, kini berdenyut lagi. Lalu kami akan melaksanakan kesenangan lagi, membeli manisan dan permen, dan segera meluncur ke taman kota.

Pada hari Minggu tertentu dan sering jumlahnya lebih banyak, ia akan bersedih. Tampak sekali dari matanya, tanpa teriakan gembira, ia memelukku dengan erat, menatap manik mataku dengan lembut, dan mata Ayah yang semula begitu redup mulai bersinar lagi walau serupa lilin kecil.

Apabila kesedihan telah berminggu-minggu datang menggulung Ayah, dan aku sering mendengar, “Tidak dimuat ya, Pak. Sabar...” dari sang penjual koran, maka aku akan begitu sering diajak berboncengan mengayuh sepeda hingga begitu jauh. Ayah akan membawaku ke tempat-tempat yang tak kukenali, belum pernah kukunjungi, dan kebanyakan, aku akan suka melihatnya. Kadang Ayah mengajakku ke sebuah sungai, lalu kami memancing bersama, atau ia mengajakku menembak burung. Hasilnya bisa kami pakai buat lauk, karena Ayah sering juga menanak nasi sendiri.

“Kenapa tak ada perempuan besar yang menanak nasi buat kita, ayah?”

Ayah selalu terdiam jika mendengar pertanyaanku ini. Tapi aku tak terlalu peduli, aku terus bertanya, “Kenapa tak ada ibu yang memasak buat kita, Ayah?”

Ayah selalu terdiam jika mendengar pertanyaanku ini. Tapi aku tak terlalu peduli, aku terus bertanya, “Kenapa tak ada ibu yang memasak buat kita, Ayah?”

Karena mungkin sering kudesak atau tak tega padaku, akhirnya Ayah menjawab, “Bangunan itu jahat, Anakku. Tak hanya bulan kita yang ditelannya, tapi juga ibu, ibumu...”

Lantas Ayah akan membisu hingga begitu lama.

Hingga aku tak berani lagi bertanya pada Ayah perihal Ibu, atau perempuan berbadan besar. Aku hanya memendam bara dalam dadaku kepada bangunan yang tinggi itu. Memendam sedikit kebencian pada orang-orang yang keluar masuk gedung tinggi itu yang hampir semua wajahnya tak kelihatan karena mereka tersembunyi dalam kaca mobil.

Aku memendam kebencian, hanya memendam saja.

“Kalau Ibu sudah meninggal kenapa Ayah tak pernah mengajakku ke makamnya?”

Ayah membisu lagi untuk waktu yang teramat lama.

“Kalau Ibu sudah meninggal kenapa Ayah tak pernah mengajakku ke makamnya?”

Ayah membisu lagi untuk waktu yang teramat lama.

Selanjutnya, tanpa sengaja, suatu siang aku menemukan secarik koran yang terlipat rapi di dalam buku Ayah yang bertuliskan: Pembangunan apartemen menelan korban buruhnya sendiri, seorang perempuan anak mantan tokoh PKI ini terjatuh dari lantai 27...

Aku yakin itu ibuku. Perempuan berbadan besar.

“Ayah, aku ingin menengok Ibu di makamnya.”

Graha Aksara-Solo, 18 Agustus 2010

“Ayah, aku ingin menengok Ibu di makamnya.”

Graha Aksara-Solo, 18 Agustus 2010

0 Response to "Bangunan Itu Menelan Ibu dan Bulanku"

Posting Komentar